문명의 세월 전에는 임명실

문명의 세월은

잃어버린 지난 날을

그리워 하더라

고사리 같은 손이

한겨울 추위에 얼어도

지렛대를 저어가며

빨래를 해대었다

흰 비누거품이

좀처럼 일지 않지만

쓰적 거리는 어색한

소리를 들으며

비벼대던 뻣뻣한

빨래감

빨갛게 얼어버린

두손을 호호 불며

오라비의 군복 빨래에

전념을 다하고

쭈그리고 앉은 무릎이

시린건지 아픈건지

진통 속에 시간들은

잠시후 지나 가고

차가운 구들장을

데우기 위해

아궁이의 장작불도

지펴 보았다

야전에서 돌아올

오라버니를 생각하며

깔아 놓은 야전 침낭

밑으로 몇푼 안되는

지폐 몇장을 넣어 놓고

돌아 서는 누이의 시선에

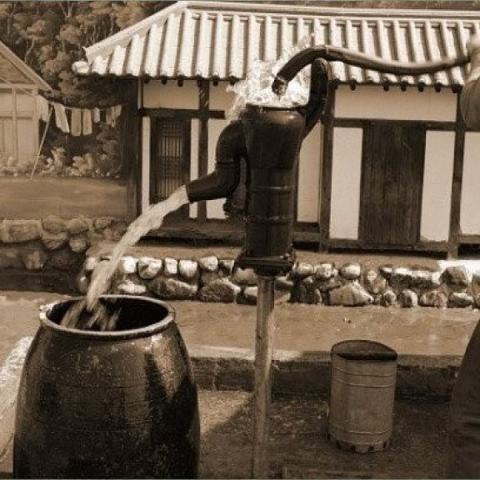

다시 띤 구닥다리 수도

어찌하다

이곳에 살게 되었나

비오는 창을 열고

추억에 잠기려니

그래도 그 옛날

오누이의 사랑이

진실 했었노라

빗줄기는 하염없이

쏟아 놓으니…